みなさん、こんにちは。発起人代表です。

当会のオンライン会ですが、

基本は、

みなさんから日常の様子やリハビリ進捗を

お話いただいているのですが、

テーマを決めたオンライン会もおこなっています。

2025年の9月中旬に「障害受容について」というテーマで、

オンライン会をやったんですが、その内容がよかったので、

オンライン会の内容をここに再現してみたいと思います。

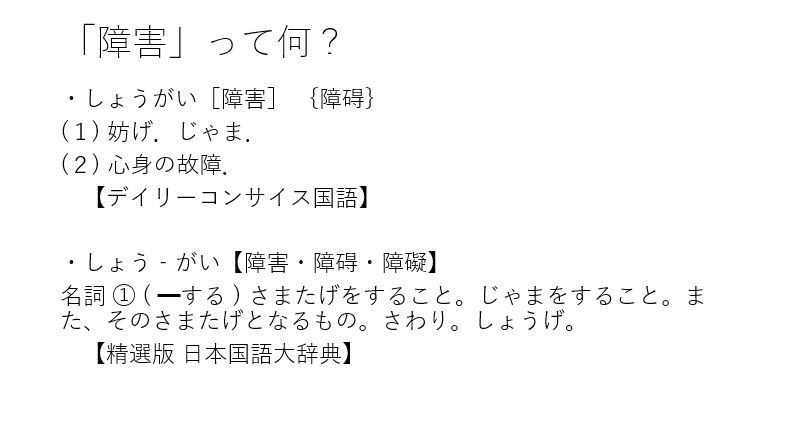

まず、共通用語の理解が重要なので、

「障害」「受容」という言葉の意味を

辞書を引いて確認しました。

まずは、「障害」です。

「障害」って、つまり、

心身の故障であって、

何かをするときに、さまたげるもの、じゃまするもの

↓

脳卒中発症者にとって、片麻痺や高次脳機能障害など、

生活をするのに苦労させられるもの、ことを指す。

ようです。

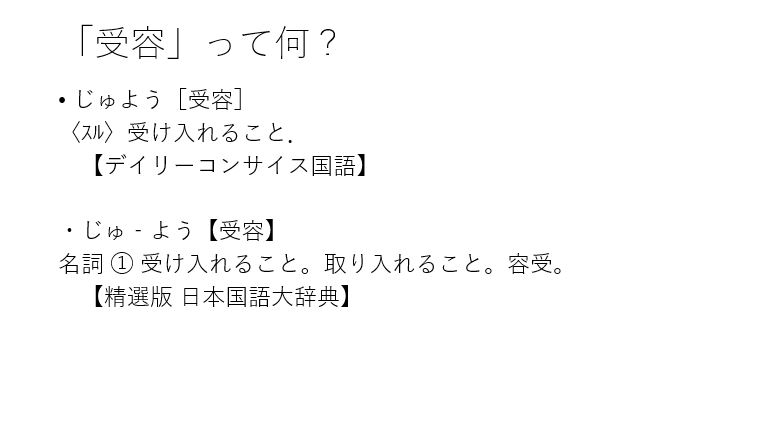

それでは、「受容」って言葉はどうでしょうか。

「受容」って、つまり

・受け入れること。

また

・取り入れること。

ということになります。

ここで、オンライン会参加者に、

「障害受容」について、聞いてみました。

この段階では、ご発言なかったので、

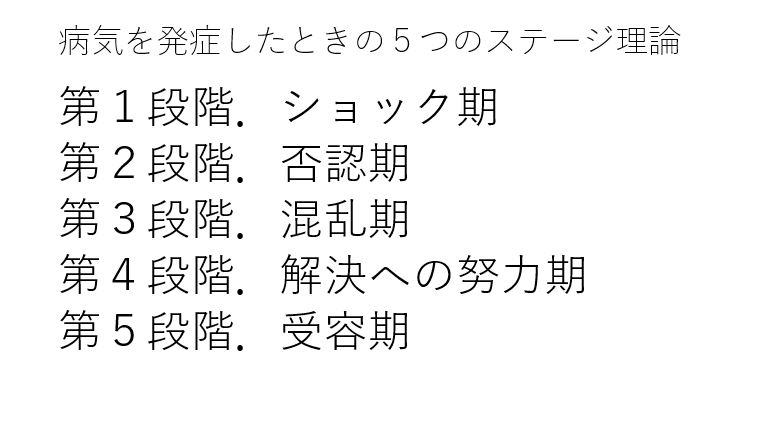

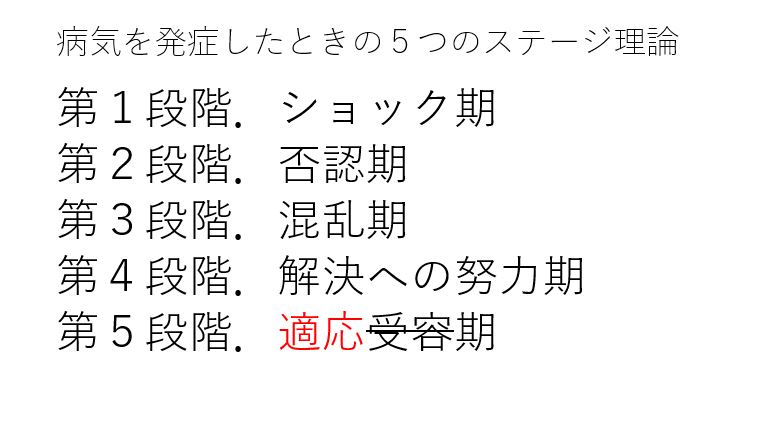

病気の受容に関するステージ理論があるので、

その話をしました。

ステージ理論のことを知っているか、

参加者にたずねたところ、

けっこう多くの参加者が知っているようでした。

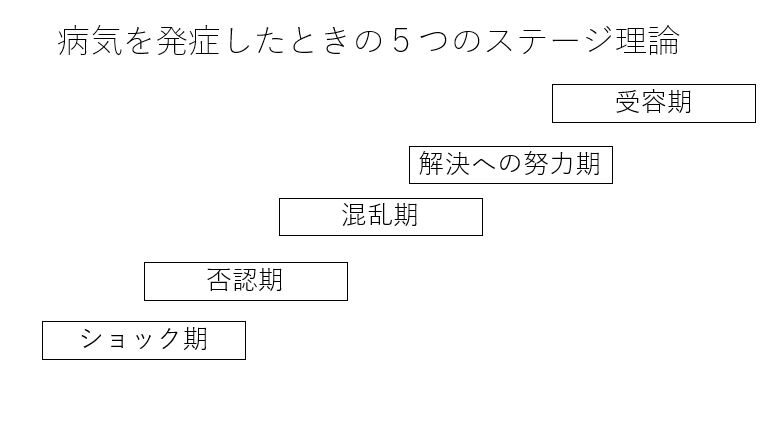

ステージ理論の考え方も段階や

段階のそれぞれの説明もいろいろあるんですが、

今回は、上記の5段階の考え方がしっくりきたので、

これを説明しました。

ステージ理論は、ご存じの方も多いと思いますが、

病気の受け入れを階段のような

ステージを上っていくことで、受容するという考え方です。

なお、オンライン会では、

個々のステージがどういった状態か説明しましたが、

この記事では割愛させていただきます。

ただ、1つだけ説明しますと、

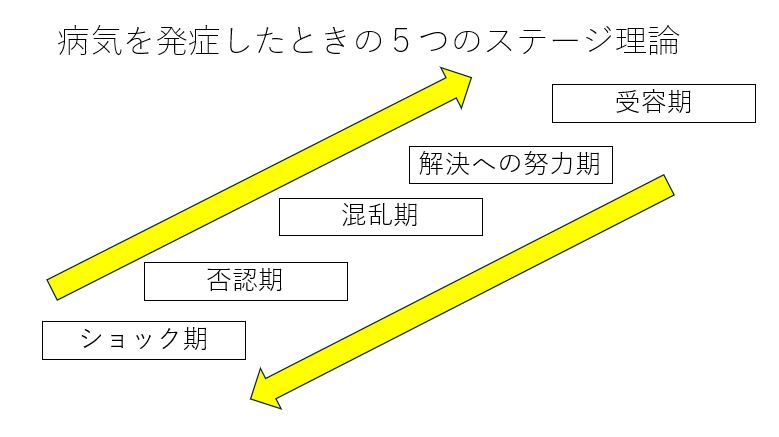

受容するのに、1段1段上っていく場合ばかりではなくて、

4段階まで行ったのに、また、3段階、2段階に戻ったり、

また、そこから1つ上の段階に上ったりと、

この階段を行ったり来たりすることが普通なようです。

ただ、いつまでもこの2段階、3段階を抜けられなくて、

そこをループしてしまっている方も多いようです。

第4段階 解決への努力期

までを説明して、

ここで、参加者に「障害受容」について、

お話を聞いてみました。

発症後3年8ヶ月のある参加者は、

「身内に麻痺がある方がいて、私も脳卒中発症したとき、

『ああ、私もなっちゃったんだな』ということを感じて、

早い段階から障害受容できたんだと思います」

と、話されました。

また、今回が3度目の発症で、

3度目の発症から2年2ヶ月の別の方は、

「私は、脳の血管に奇形があって、

脳卒中の発症は、始めてではないんです。

実は、2度の発症では、後遺症はなかったんですが、

『3度目は、◯ぬのかな』なんて、ぼんやり考えていました。

ただ、今回の発症で、麻痺がでてしまったので、

『いよいよ来てしまったな』と、

心の準備は、できていたんじゃないかと思っています。

ただ、回復期病院に入院中に、

リハビリをやっているときに、突然泣き出したりして、

そんなときに、院内のST(言語聴覚士)さんに

このステージ理論を話してもらった経験があります」

と話されました。

また、発症後1年7ヶ月のある方は、

「自分は、回復期病院に入院中に、まさにそのステージ期を経て

いまに至っていると思います。ただ、退院後、自宅で生活してますが、

たまに、夜、前の身体に戻りたいと眠れないこともありますが、

映画を観に行ったりと楽しい体験をすると

麻痺のことを忘れてたりしています」

と、話されました。

また、発症後11ヶ月のある人は、

「この5つの段階を見たときに、何か、

分類に無理やり段階をつけているように感じました。

自分は、この内容が、無限にループしていて

とても受容ができるとは考えられません」

とお話しくださいました。

また、発症後7年のある方は、

「私は、障害受容は、できないと思っている。ただ、発症後、

自分の気持ちを吐き出せる方が2名いて、その方たちのお陰で、

障害受容はできないけど、克服できているのかなと思っています」

最後に、発症後2年2ヶ月の方は、

「障害受容って言葉に違和感がある。

受容っていろいろな意味があるし、

障害を受容するってことはあまり考えていない。

ただ、現在麻痺があって不自由ないまはあるけれど、

回復に向けてリハビリがんばってっているし、

人生を楽しみたいと思っている」

と、おっしゃってました。

障害受容の考え方はやはりそれぞれでした。

発症から何年経っているかも、

大きく影響するのかもしれません。

これらの話を受けて、

病気の受容のステージ理論の話を

進めました。

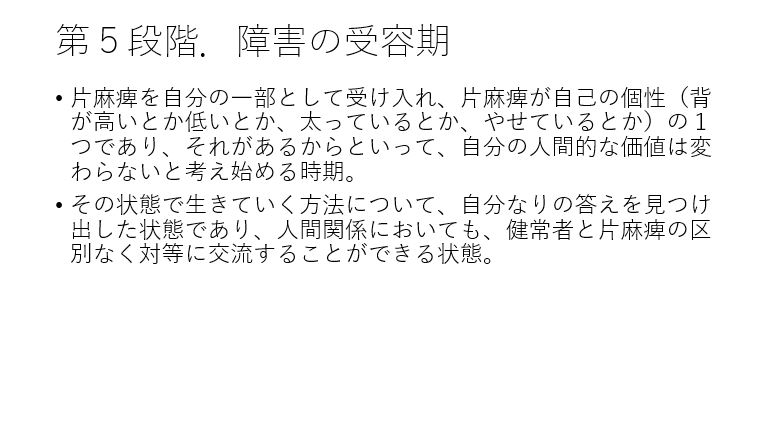

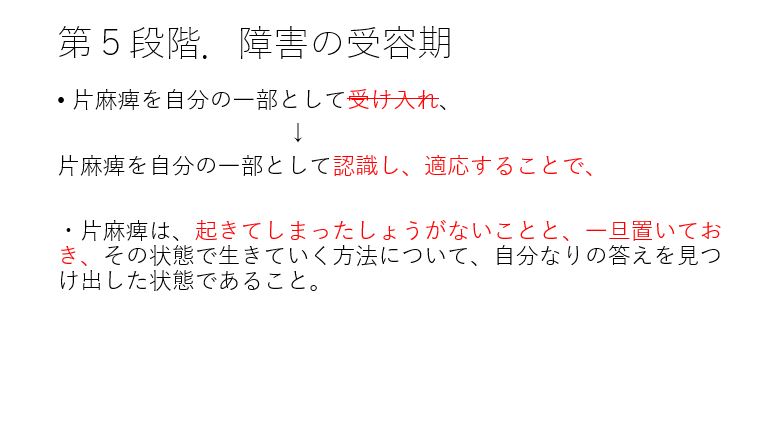

第5段階である障害の受容期は、

こういうことになるそうです。

これは、よく聞く話ですが、

いくつか引っかかることがあります。

まず、

「片麻痺を自分の一部として受け入れ」とあります。

果たして、

片麻痺は受け入れなければいけないんでしょうか?

オンライン会では、こんな話も出ました。

「受け入れるって、言うけど、

嫌なことを受け入れなくちゃいけないの?」

私もそう思います。

また、

「片麻痺が自己の個性の1つであり」とありますが、

確かに片麻痺は自分に起こってしまったことではありますが、

個性という言葉には、何か違和感を感じます。

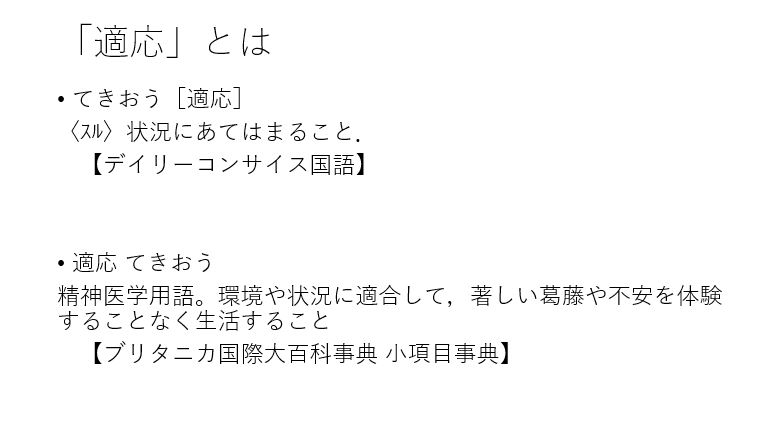

どうしても「受容」という言葉はしっくりこないんで、

なにか別の言葉はないか考えてみました。

浮かんだ言葉は「適応」でした。

適応には、環境や状況に適合して、

著しい葛藤や不安を体験することなく

生活すること、とあります。

すると、先程の定義は、

こう言いかえられないでしょうか。

また、5つのステージは、こう言いかえられないでしょうか。

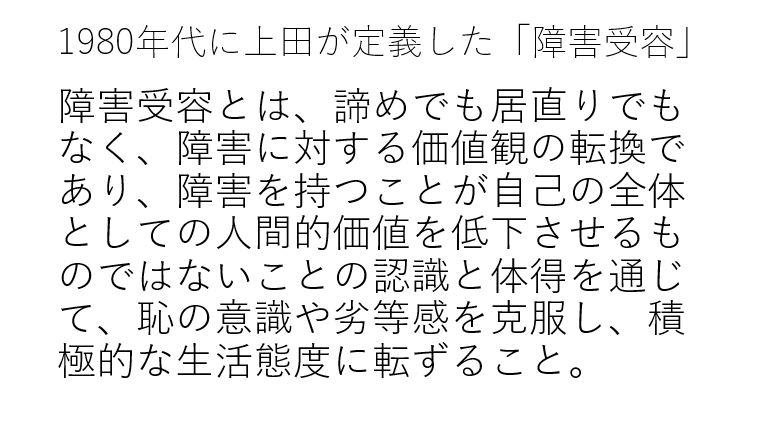

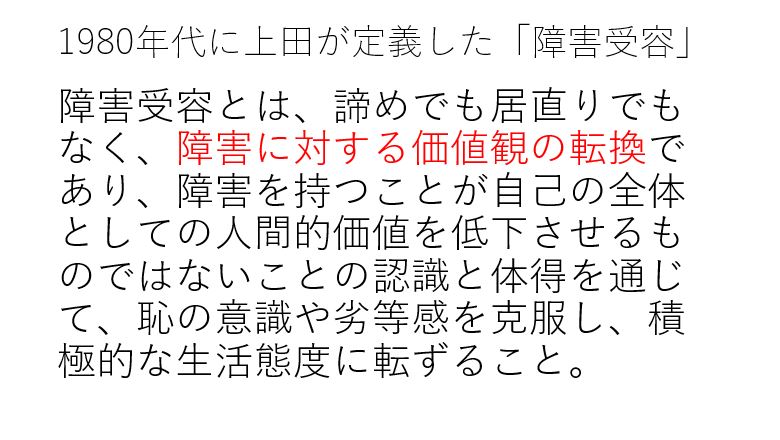

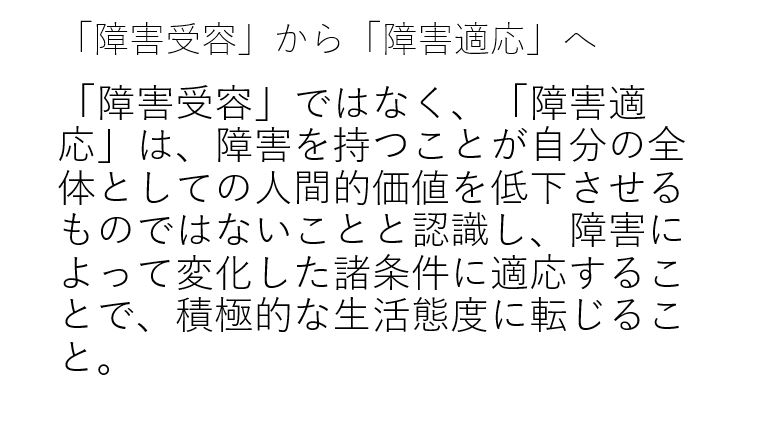

1980年にリハビリ医の上田敏氏は、

「障害受容」をこう定義しています。

(原著持ってないので、2次引用です。

間違っていたら、ご指摘いただけると幸いです)

この定義も違和感あるところあるんですが、

大事なところは、

障害に対する価値観の転換

というところではないでしょうか。

「障害受容」って言葉は、

障害を受け入れるんじゃなくて、

障害に対する考え方を変えることだと思います。

でも、受容って言葉が入っているんで、

勘違いする人が多いと思うんですよね。

まあ、こういった話は、医療・看護、リハビリ、

介護の学会では話し合われていると思います。

でも、webサイト調べても、どこも「障害受容」なんですよね。

どなたか、「障害受容」って言葉やめて、「障害適応」あるいは、

何かもっといい言葉に変えてもらいませんかね。

「障害受容」って言葉、専門職でも間違って使っている人

多いと思うんですよ。

カンファレンスでも

「◯◯さんは、障害受容できてなくて〇〇なので、・・・」

という会話がされるそうですが、

われわれ当事者からすると、

本当にこの人言葉の意味わかって使っているのかなと

思ってしまいます(まあ、これはあくまで、われわれの思い込み、

偏見だと思うんですけど、なぜか、健常者の人が、「障害受容」って

言葉を使うとひっかかるんです)。

話がちょっとずれましたが、

最後は、こんなスライドでまとめてみました。

このスライドのあとに、みなさんからお話をお聞きしました。

「まだ、自分は、1から4の段階をぐるぐる回っていて、

どうしても昔の自分の身体のことを忘れられない。

いまの身体に対応して、物事を考えていかなけりゃいけないのは、

わかってはいるが難しい。

でも、みなさんの話を聞くと受容しているようにみえて、

みなさん、すごいなぁと思います」

という方や、

「私は、さきほど、

あきらめという言葉を使ったんですけど、

◯◯さんのプレゼンを聞いて、

仕方ないという言葉がしっくり来ました。

起きてしまったことは、仕方ないですものね。

ただ、そうはいっても、

私もこのステージをぐるぐるしていて、

とくに混乱期の状態で、自分を攻めてしまうことが多いです」

という方がいる一方で、

こんな方もいました。

「私は、発症前からポジティブで、

物事を前向きに考えられていると思っています。

発症後は、何か新しくできることがあると、

これは、

『健常者のときには味わえなかった喜び』じゃないかと

感じています」

また、こういう方もいました。

「私は、発症して良かったとは言えない。

発症して、何でも言えるいい友はできたけれど、

障害受容できるとは思えない。

みんなの話を聞いて、発症して良かったと思える人が

障害受容できる人かなと思った。私にはできないけど」

こういう方もいます。

「私の場合、なったものはしょうがないと思って、

どうしたらいいかを常に考えていたと思います。

発症直後は車椅子で

『こんな身体でこれからどうしよう』と思ってましたが、

発症後すぐにパラリンピックをやっていて、

足がない人が義足を付けて走っているのを見て、

『自分は足があるんだからリハビリすりゃいい』

とがんばって、

一つひとつできることが増えて行くに連れて、

いろいろ目標が変わってきています」

こういう方もいます。

「受容という言葉が納得いかないです。

受け入れるってことは、

嫌いなことも受け入れなくてはならない。

これはできません。

どちらかと言うと

「受け止める」って言葉が近いのかなと思っています」

こういう方もいます。

「私は、(会に)昔からいらっしゃる方はご存知ですが、

発症後は、自分のすべてが否定されていたようで

落ち込んでいたんですけど、

旧友に会ったり、会社に戻ってみると、

『元の自分はそのままで、

ただ手足が不自由になっているだけ』

という感じで対応してくれる。

それが1番助かりました。

ただ,受容という言葉には、違和感があって、

なんで受け入れなくちゃならないのと思ってしまいます」

最後は、回復期病院を退院したばかりで、発症8ヶ月の方です。

「みなさんのお話を聞いて・・・。

◯◯さんの『発症前の自分が恋しい』というお気持ちは、

すごくわかるんです。

いま家で過ごしていて、

前はぴょんぴょん飛び回っていたんですね。

それがいまはできないんです。

でも、入院中から思っていたのは、

悔いることもあるんですが、

『悔いているだけじゃなにも変わらないじゃん』

っていうことなんですね。

ですから、

『治す方向にがんばるしかないよね』

って思って、

なんとか

自分を立てなすように過ごしてます。

いまは、

どうやったら自分を気分よく過ごさせらせるか

を考えてやってます。

まあ、よく考えると、

葛藤しながら1日を過ごしているかなと思います」

「障害受容」のテーマで、

オンライン会参加者にいろいろ話をお聞きました。

みなさん脳卒中の後遺症に対する思いはいろいろありますが、

「後遺症を受け入れろ」っていうの厳しすぎませんかね。

障害適応(別の表現でもいいですが)のような、

みんなが適切に感じられる言葉に、

業界のみなさん、変更できませんか。